日期:2024-11-07 來源:控制工程學院

作者:周宣任 編輯:齊芳 關注:[]

近日�����,我校光學工程學科蘇麗副教授在自供能可視化傳感器及其在人工智能感知系統中的應用領域取得重要進展,研究成果以“Self-Powered Visualized Tactile-Acoustic Sensor for Accurate Artificial Perception with High Brightness and Record-Low Detection Limit”(自供電可視化觸覺-聲學傳感器用于高亮度�、低檢測限的高精度人工感知)為題發表于綜合領域國際頂級刊物Science子刊Science Advances(影響因子11.7)����。蘇麗為論文的第一作者�,香港科技大學(廣州)訾云龍教授、中國科學院北京納米能源與系統研究所王中林院士、我校趙勇教授為通訊作者�,2023級碩士生李俊寰�����、趙國棟參與了研究,東北大學秦皇島分校為第一完成單位。該成果促進了我校光學工程學科的發展�,提升了海洋光電信息感知研究團隊成果水平�,有力支撐了分校內涵式����、差異化特色發展。

通過眼睛和大腦之間的密切協調,視覺信息能夠被視網膜檢測和預處理�,而后傳輸到視覺皮層進行進一步的復雜感知處理。因此���,人工可視化智能感知系統對于人工智能(AI)和人機交互(HMI)的發展必不可少。目前����,基于不同類型電傳感器的傳統人工智能感知系統通常具有復雜的電路和電磁干擾���,這對大多數物聯網(IOTs)的應用是不利的���。自供能可視化傳感器可以通過集成自發光傳感器和人工突觸功能來模擬人工可視化感知系統�,基于人類可讀的可見光信號����,無需電線連接,也不受電磁干擾���,能夠成為一種替代的通信方法。截至目前���,力致發光(ML)因其對機械刺激的快速響應成為了制造自供能可視化傳感器的最具代表性的技術之一。然而�����,基于該技術的高精度識別仍然存在問題�。一方面,觸發閾值太高�,無法對聲波等微弱的機械刺激進行感測��。另一方面,低發光強度限制了其在照明條件下的應用范圍�����。因此�,ML的低靈敏度已成為其應用的主要制約因素����,亟需開發創新的傳感技術。

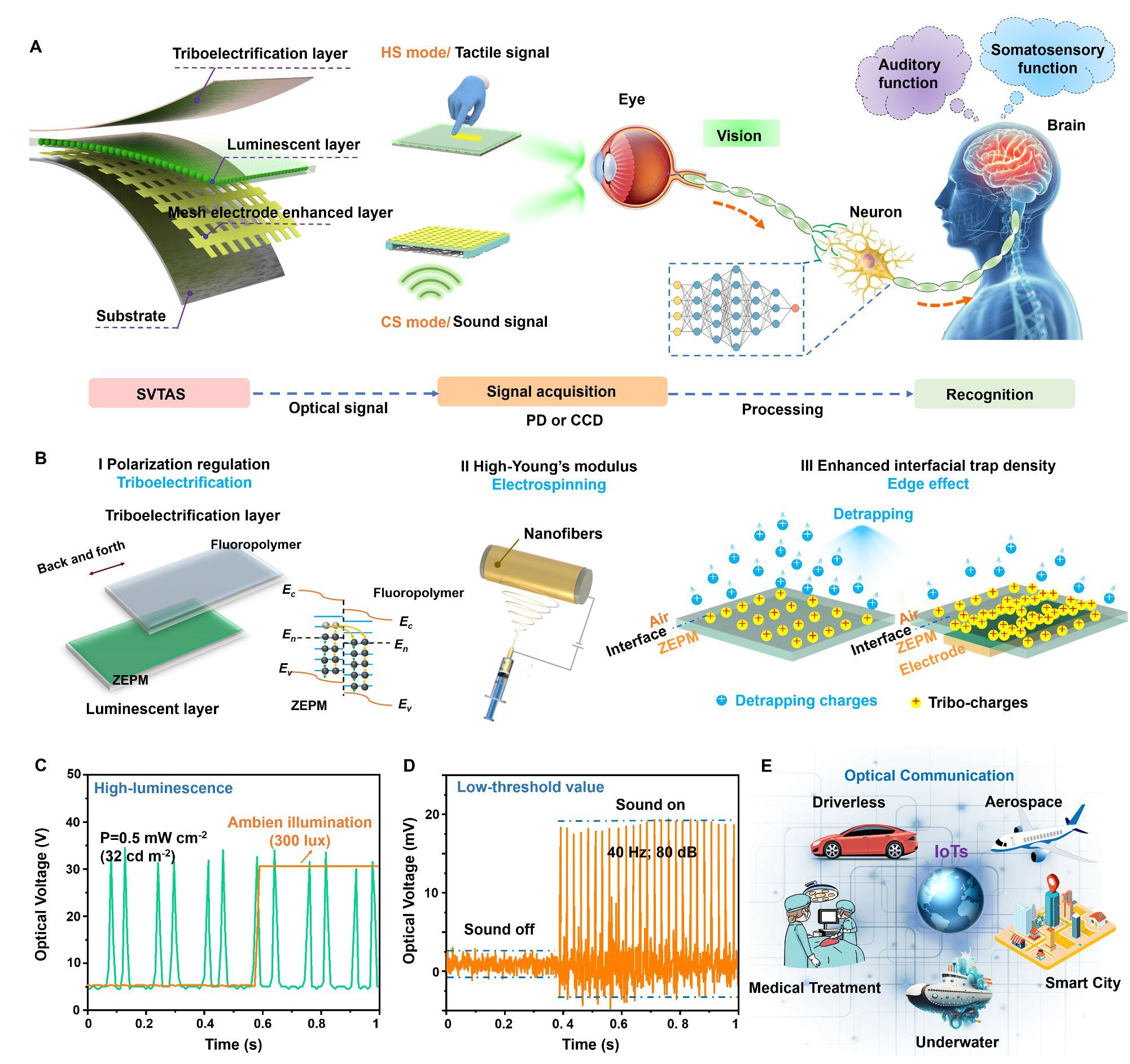

基于摩擦起電和電致發光效應的摩擦起電誘導電致發光(TIEL)作為一種新式ML被提出并引起了廣泛關注。它可以將溫和的機械刺激轉化為實時發光�����,為可視化傳感器的開發提供了創新方案。當兩種不同的材料彼此動態相互作用時��,由它們界面處的摩擦起電效應產生的表面電荷會在電致發光材料中產生快速變化的電場��,能夠實現具有簡化結構�、低觸發閾值��、高響應性�����、優異的可重復性和穩定性等特性的高效電致發光。特別地��,TIEL具有廣泛的材料選擇和更靈活的結構設計�,有利于優化復合材料的組件和架構,擁有在各種環境中超靈敏的機械傳感潛力�,特別是人工可視化智能感知系統�。因此�����,本工作提出了一種基于摩擦誘導電致發光(TIEL)單元的新型自供能可視化觸覺-聲學傳感器(SVTAS)�。在水平滑動(HS)模式下它具有0.5 mW cm-2(32 cd m-2)的高亮度和0.5 kPa的低檢測限值�����。同時�,SVTAS能夠在接觸分離(CS)模式下將聲波刺激轉換為TIEL信號�����,對44.07 Hz的聲音表現出最高的響應,信噪比(SNR)高達8.7 dB-1,并具有0.8 ms的超快響應時間���。此外,基于SVTAS構建的先進人工可視化智能感知系統�,在識別運動軌跡和不同單詞/句子的人類語音方面具有出色的性能�。這項研究為新一代自供電可視化智能感知系統的高效和可持續發展創造了新的可能性�,同時為無電磁干擾的無線通信提供了新型解決方案。

圖注 SVTAS的結構設計及應用��。在觸覺和聲音刺激下測量的光電壓表明了SVTAS的高亮度發光和低檢測限值�����。

![]() 冀公網安備 13030202000995號

冀公網安備 13030202000995號